ぶらぶら絵葉書

中央・総武緩行線[JB]

中央・総武緩行線は, 東京都三鷹市の三鷹駅から千葉県千葉市中央区の千葉駅までを結ぶ各駅停車の運転系統であり, 東日本旅客鉄道[JR東日本]が運行している.正式には中央本線[Chūō Main Line, 東京西部側]と総武本線[Sōbu Main Line, 千葉側]の各駅停車系統が直通運転を行うもので, 系統上は三鷹–千葉間を一本の列車が運転する形態をとる.御茶ノ水駅[Ochanomizu Station]と水道橋駅[Suidōbashi Station]の間に位置するお茶の水橋梁付近が中央本線と総武本線の正式な境界点であり, 三鷹方面から来た列車は御茶ノ水駅を過ぎて総武本線に入り, 千葉方面へ向かう.路線名や案内表示では「中央・総武線[各駅停車]」または「中央・総武緩行線」等と表記されるのが一般的であり, 利用者には一体の路線として認識されている.

中央・総武緩行線の成立は, 両線の開業経緯と東京の都市交通発展に深く関係している.中央本線は1889[明治22]年に新宿–立川間が開業し, 順次西方へ延伸された.一方, 総武本線は1894[明治27]年に市川–佐倉間が開業し, 1904[明治37]年には両国橋駅[現・両国駅]まで延伸された.戦後の高度経済成長期において, 東京の人口集中と通勤需要の急増に対応するため, 日本国有鉄道[国鉄]は複々線化と緩行線整備を推進した.

1969[昭和44]年に中野–三鷹間の複々線化が完成し, 中央線快速と緩行線の分離運転が開始された.同年, 御茶ノ水駅付近で中央緩行線と総武緩行線を結ぶ連絡線が開通し, 三鷹–津田沼間の直通運転が開始された.これにより, 中央本線と総武本線の緩行列車が一体的に運行される「中央・総武緩行線」系統が成立した.その後, 1972[昭和47]年に直通運転区間が千葉駅まで延長され, 現在の運行形態が確立した.

三鷹駅[JB01]

吉祥寺駅[JB02]

西荻窪駅[JB03]

荻窪駅[JB04]

阿佐ヶ谷駅[JB05]

高円寺駅[JB06]

中野駅[JB07]

東中野駅[JB08]

大久保駅[JB09]

新宿駅[JB10]

代々木駅[JB11]

千駄ヶ谷駅[JB12]

信濃町駅[JB12]

四ツ谷駅[JB14]

市ヶ谷駅[JB15]

飯田橋駅[JB16]

水道橋駅[JB17]

御茶ノ水駅[JB18]

秋葉原駅[JB19]

浅草橋駅[JB20]

両国駅[JB21]

錦糸町駅[JB22]

亀戸駅[JB23]

平井駅[JB24]

新小岩駅[JB25]

小岩駅[JB26]

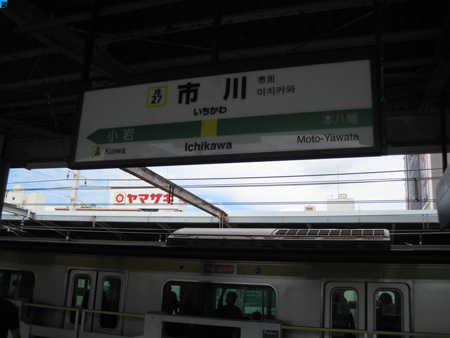

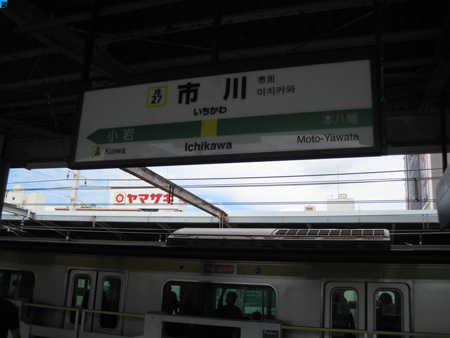

市川駅[JB27]

本八幡駅[JB28]

下総中山駅[JB29]

西船橋駅[JB30]

船橋駅[JB31]

東船橋駅[JB32]

津田沼駅[JB33]

幕張本郷駅[JB34]

@2025-10-19.

幕張駅[JB35]

@2024-10-12.

新検見川駅[JB36]

@2025-10-19.

稲毛駅[JB37]

@2025-10-19.

西千葉駅[JB38]

@2025-10-19.

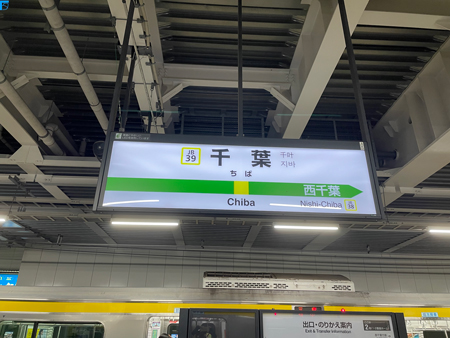

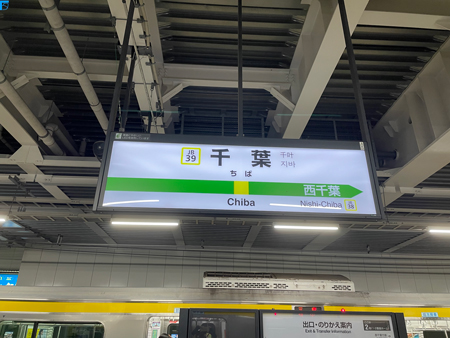

千葉駅[JB39]

@2025-09-21.

今日も街角をぶらりと散策.

index