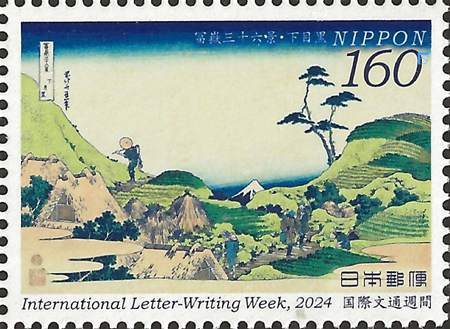

『富嶽三十六景 下目黒』は,葛飾北斎[宝暦10-09-23〔1760-10-31〕?/嘉永2-04-18〔1849-05-10〕]による全四十六図から成る浮世絵木版画シリーズ『富嶽三十六景』の一図であり,江戸近郊における日常風景の中に富士山を取り入れた構図の好例である.本図は,現在の東京都目黒区下目黒付近を題材として描かれており,江戸市中の西南に位置するこの地域の農村的景観を背景に,田畑や農民の情景が配されている.

画面の中央には,道端で立ち話をする二人の男性が描かれており,これらは鷹匠である.彼らの腕には鷹が止まっており,江戸時代にこの一帯が将軍家の鷹狩りの場である御鷹場に指定されていたことを示している.田畑には,農作業をしながら鷹匠の会話に耳を傾ける農夫や,鍬を担いで畑へ向かう農夫の姿も見られ,農家の母子らしき人物も描かれている.これらの人物群像は,稲刈りを終えた秋の季節における農村の営みを表現しており,のどかで牧歌的な風景を象徴するものである.北斎が日常生活の中に富士の存在を織り込もうとした試みの一環と解される.

遠景には富士山が,起伏に富む丘陵の合間から控えめに姿を見せている.画面上ではごく小さく描かれているが,構図全体の均衡を保つ視線の収束点として機能しており,北斎は富士山を画面の中心的主題とせずとも,人々の生活の背後に常にある象徴的存在として位置づけている.

地理的に見れば,下目黒は江戸郊外の丘陵地帯であり,江戸時代には田畑の広がる農村地帯として知られていた.この地域は富士の眺望にも優れ,人家の少ない開けた田園が広がっていたため,将軍家の鷹狩りに適した場所とされ,御鷹場として設定された経緯がある.画面に描かれた鷹匠たちは,このような歴史的背景を踏まえた象徴的存在であり,当時の下目黒の地域性を表している.具体的な場所については諸説あるが,富士山との位置関係から考えると,下目黒からやや南西,碑文谷方面の風景を描いたものと推定されている.

色彩や構図においても本図は優れており,藍摺を主体とした落ち着いた色調は,静謐な農村の空気感を伝えている.用いられている「ベロ藍」[ベルリン・ブルー]は当時輸入された新しい合成顔料であり,その鮮やかな発色は『富嶽三十六景』全体の特色でもある.斜面や人物配置には北斎独自の構図感覚と動的リズムが表れており,写実性と装飾性が見事に融合している.

『下目黒』は,江戸近郊の農村風景と人々の生活,そして武家文化である鷹狩りとが共存する風景の中に,富士山を精神的象徴として据えるという北斎の構図理念を如実に示した作品である.単なる風景画を超えて,江戸という都市の周縁に広がる社会構造と季節感,ならびに自然と人間の関係を浮かび上がらせる点で,本作は北斎の視線と構想力が端的に表現された傑作である.

'Beauty is truth, truth beauty,'-that is all Ye know on earth, and all ye need to know.

John Keats,"Ode on a Grecian Urn"