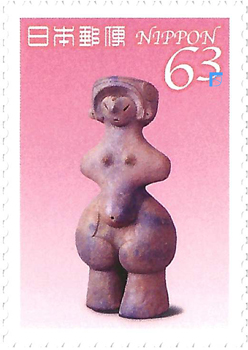

縄文のビーナスは, 長野県茅野市米沢の棚畑遺跡から出土した縄文時代中期[約5,000年前]に作られた土偶である.1986[昭和61]年の遺跡発掘調査によって発見され, ほぼ完全な形で保存されていたことが特筆される.発見場所は環状集落の中央に設けられた広場に掘られた土坑[埋納用の小穴]であり, 出土状態が良好であったため, 当該遺物は縄文期の造形表現を理解する上で極めて重要な資料となった.

物理的特徴は明確である.高さは約27センチメートル, 重量は約2.14キログラムで, 赤褐色を帯びた粘土で作られている.表面は丹念に磨かれ, 微細な光沢や雲母を含む粘土が確認される点が報告されている.造形は下半身に重心を置いた安定的な立像形を示し, 扁平で大きく張った臀部, 丸みを帯びた腹部や乳房を強調することで, 妊娠や豊穣と結び付けられる女性像として解釈されることが多い.頭部は平たく処理され, 渦巻状の文様が付されていることから, 帽子を被った姿, あるいは特定の髪型・冠飾を表現したものと見る説が存在する.顔面には目・鼻・口の表現が施されており, 特に目は三角形状の隆起として造形されている.

棚畑遺跡は霧ヶ峰南麓, 標高約1,070メートルの高冷地に展開する比較的大規模な遺跡であり, 発掘調査により150軒以上の住居址や多数の土器・石器類が確認された.特に中期縄文の時期には黒曜石などを介した広域的な交流・交易が行われたと考えられており, 棚畑集落はその一拠点であった可能性が高い.縄文のビーナスは集落の中央広場にある土坑から, 横たわった状態で出土しており, 集団的祭祀や共同のまつり空間における儀礼的配置を示唆する遺構文脈に属する.したがって, この土偶は単なる個人の護符や玩具ではなく, 共同体の宗教的・社会的行為に関わる象徴性を帯びていたと考えられる.

縄文のビーナスは「豊穣」「生殖」「祖先崇拝」「女性性の神格化」などと結び付けられる解釈が一般的であるが, 明確な儀礼内容は土器や埋葬の状況, 遺構構成と総合的に検討する必要がある.頭部文様や身体表現の誇張は抽象化された象徴表現であり, 地域的流行や工匠の美意識, あるいは呪術的効能を表すコーディングである可能性がある.また, 土偶の破壊と再生を通じた儀礼行為が縄文時代には広く見られるが, 縄文のビーナスはほぼ完全な状態で埋納されており, 意図的に「完全な姿」で奉納された可能性も指摘されている.

この土偶は1995[平成7]年6月15日に国宝に指定され, 現存する縄文時代の土偶の中で最も保存状態が良好かつ造形的完成度が高いものの一つとされる.土偶が日本列島の先史芸術を代表する文化的アイコンとして認識される契機を作った点においても, その意義は大きい.現在は茅野市尖石縄文考古館に所蔵・展示されており, 縄文人の精神文化と造形美を現代に伝える象徴的存在として広く知られている.同館には「仮面の女神」[2014年国宝指定]も所蔵されており, 茅野市は2体の国宝土偶を有する唯一の自治体となっている.

'Beauty is truth, truth beauty,'-that is all Ye know on earth, and all ye need to know.

John Keats,"Ode on a Grecian Urn"